Модуль №7: Композиторская музыка 20-21 вв.

Небольшой образовательный курс в ГЦСИ по композиторской музыке двадцатого века состоит из трёх лекций, выстроенных в исторической последовательности, и одного специального события. Цель данного курса — не столько получить всеохватывающее знание о предмете современной музыки, а скорее с помощью точечных «выстрелов в понимание» соединить уже существующий слушательский опыт знакомства с разной музыкой каждого из нас с идеями о восприятии музыки, которые появлялись на протяжении двадцатого века. Это позволит достичь более точного понимания окружающей нас музыкальной культуры — ведь революционные идеи двадцатого века отбросили мощную проекцию практически на любые современные направления и жанры.

Курс рассчитан как на слушателей с музыкальным образованием, так и на самую широкую аудиторию. В первой лекции будут даны основы теории музыки, отобранные из живого опыта исполнения и осуществления музык, то есть, почерпнутые из знания, полученного на практике. Этот краткий экскурс будет способствовать пониманию всего последующего материала курса и станет своего рода подготовкой для слушателей без специального образования.

Несмотря на минимальное количество лекций, курс составлен достаточно подробно. Данный цикл лекций призван помочь слушателю разобраться в тонкостях музыки, при помощи углубленного изучения ключевых произведений композиторской музыки двадцатого века, важных как с исторической, так и с культурологической точек зрения. Эти произведения будут рассмотрены на разных уровнях: техническом (как эта музыка создана), контекстуальном (как произведение относится к современной ему и последующим эпохам), практическом (слуховой анализ — опыт детального слушания музыки). На основе этих базовых лекций заинтересованный слушатель сможет самостоятельно расширить полученный опыт, руководствуясь материалом курса как своеобразным «методом отбора».

В конце курса запланировано «специальное событие»: премьера нового сочинения Олега Гудачёва, композитора из Санкт-Петербурга, — произведения, специально написанного по заказу ГЦСИ для пяти музыкантов московской импровизационной сцены.

РАСПИСАНИЕ

4 мероприятия

26 ноября – 17 декабря 2018

Продолжительность курса — 4 недели

По понедельникам, 19:30–21:30

Лекции

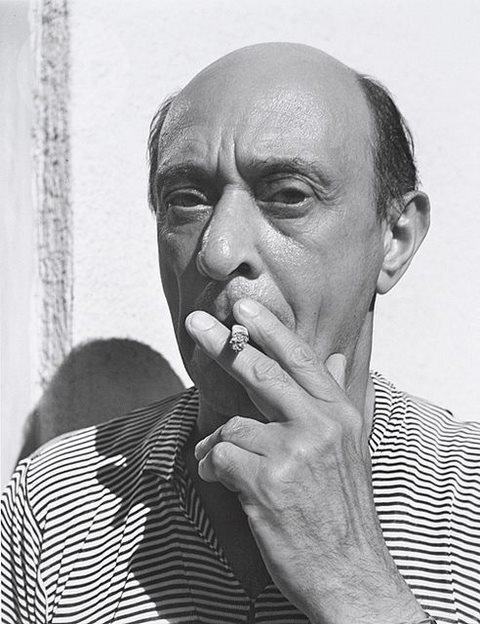

Игорь Стравсинский, 1967 г. Фото Рэя Фишера

Начало разговора — погружение в основы музыки, краткое представление о том, из чего состоит звук, что является объектом работы композитора и исполнителя, как музыка и представление о ней изменялось с течением времени. Далее, в приближении к двадцатому веку, речь пойдёт о трёх новаторах — музыке Игоря Стравинского, Арнольда Шёнберга и Эдгара Вареза. Мы проследим изменения, которые произошли в музыкальном языке в течение короткого, но насыщенного периода — за пятнадцать лет, начиная с 29 мая 1913 года, когда состоялась премьера балета Игоря Стравинского «Весна священная». Наша цель — всмотреться в эти радикальные смены идей восприятия звука, — увидеть, как это повлияло на творчество самых разных музыкантов последующих десятилетий, вплоть до наших дней.

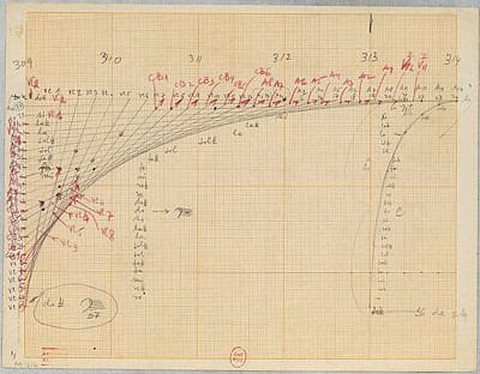

Клавиатура Хромелодеона — инструмента, созданного Харри Партчем и имеющем 43 разных высоты звука в одной октаве

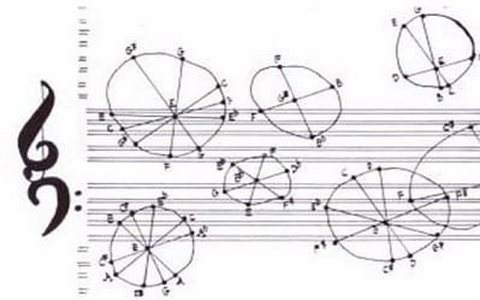

Вторая лекция познакомит слушателей с основными направлениями музыки второй половины двадцатого века. Теперь мы коснемся нюансов: затронем проблемы разных техник письма, увидим из чего, в технологии, состоит тот или иной музыкальный стиль, как рождались идеи, оформившиеся в разные направления, и по каким признакам их различают музыканты. Что такое Минимализм в музыке, Спектрализм, Конкретная музыка, Новая сложность и Новая простота, Концептуализм в музыке, Сатурализм и другие направления последних 60 лет. В течение лекции мы рассмотрим такой важный феномен, как партитура: каким образом записываются музыкальные идеи.

Композитор Георгий Дорохов исполняет пьесу ‘Study’ для скрипки соло

Завершающая лекция цикла полностью посвящена музыке постсоветского пространства последних лет: музыке, с которой мы находимся в одном времени, можем оказаться свидетелями её возникновения и существования. Заинтересованный слушатель может познакомиться с ней на концертах в Москве и других городах, услышать в интернет-релизах, прочитать о ней в интервью композиторов и музыкантов-исполнителей. Это приглашение к разговору об окружающем нас музыкальном контексте: мы познакомимся с произведениями, написанными за последние пятнадцать лет, с мыслями их авторов, зафиксированными в статьях, интервью, высказываниях. Это поможет проследить заметные изменения в композиторской музыке 2000-x: от более традиционных форм, где профессиональные ансамбли, а иногда и оркестры, формируют контекст, до перформативного перехода и пост-композиторских практик сегодняшнего дня.

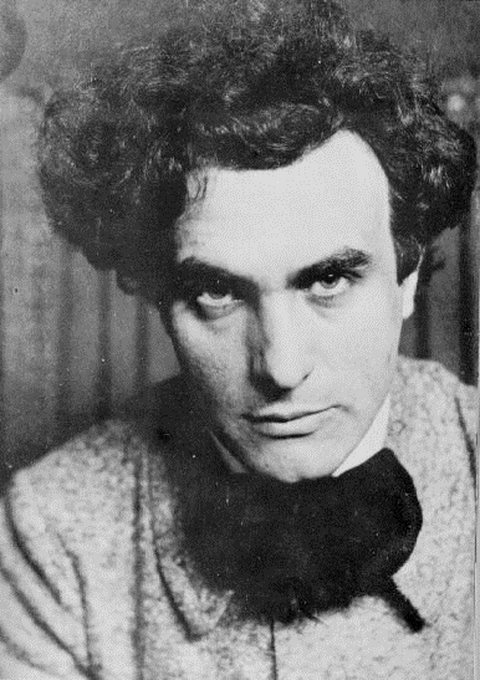

Композитор Олег Гудачёв на репетиции с ансамблем МАСМ (г.Чайковский, 2015

В конце прошлого года ко мне обратилась куратор Анна Шувалова с предложением продолжить сотрудничество с Государственным Центром Современного Искусства и прочитать небольшой курс лекций по современной музыке (или, как ее ещё называют, «новой музыке»). В конце курса было предложено организовать «специальное событие» — исполнение какой-либо музыки, относящейся или нет к моему курсу. Я подумал, что курс по новой музыке не может состояться, если в рамках него не прозвучит действительно новая, ещё никем не услышанная музыка. То есть, новое произведение, написанное композитором специально по этому случаю. Так появилась идея сделать заказ Олегу Гудачёву, молодому композитору из Санкт-Петербурга, известному своими работами с особыми инструментальными техниками («препарацией» инструментов), а также, своим интересом к импровизационным музыкальным формам. Я предложил Олегу создать «dream team» — ансамль мечты — и назвать мне пять музыкантов московской импровизационной сцены, для кого он хотел бы написать свою новую пьесу. Среди музыкантов, выбранных Олегом, был Даниил Пильчен (композитор, импровизатор и исполнитель на фортепиано и других инструментах), Дмитрий Бурцев (композитор, импровизатор и исполнитель на аккордеоне), Александр Маноцков (композитор, импровизатор и исполнитель на виолончели и виола да гамбе), Андрей Ким (импровизатор, ударник в около фри-джазовых музыкальных проектах), и я сам. Названные музыканты не играли в таком составе на одной сцене, и это будет опыт нового взаимодействия между нами, и, также, опыт взаимодействия с композиционными структурами, предложенными Олегом.

Результат этого соединения можно будет услышать на концерте в ГЦСИ

Материалы к курсу

Сто лет удивления

Что случилось с музыкой в XX-м веке?

Я не ставлю своей целью пересказать историю музыки XX-го века. Это невозможно в таком сжатом формате. Сведений о современной музыке на русском языке всё ещё недостаточно и, если бы мы говорили о книге, которая предоставляет детальную информацию о музыкальной теории и практике, это было бы очень полезно. Данный очерк посвящен отдельным явлениям музыки XX-го века, он не носит исторический характер, и это мне также представляется важным. Я хочу создать здесь узор, плетение из впечатлявших меня в своё время музыкальных явлений. Они приходили ко мне «разрозненно», и, конечно, не в исторической последовательности. Это создало между ними определенные образные связи. В такой вот неиерархии (или иерархии, но другого порядка) я буду обращаться к явлениям, меня поразившим. Это мой небольшой альбом удивлений, инспирированных звуком.

И еще немного слов об историческом подходе. Мне он, в принципе, чужд. Я, конечно, признаю, что описанные с помощью него явления происходили во времена, о которых он говорит, и они выстраиваются в некоторую линию. Но если обратиться к идее преемственности, и попытаться объяснить развитие музыкальных направлений, то жесткие причинно-следственные связи, которые исторический подход нам предлагает, для меня выглядят крайне неестественно. Многие вещи, которые кажутся произошедшими одна от другой, вероятно, развивались параллельно, и автор не ссылался на другого автора, а действовал из своих собственных побуждений. На нас действует искажение оптики истории, когда, в отсутствии альтернативного хода уже случившихся событий, мы приписываем несуществующие связи явлениям, выстраивая их строго в линейном порядке. Я же предполагаю существенные разрывы линий, движение вперед (по направлению к нашему времени), и обратно (вглубь веков), так как-будто бы барокко могло бы наступить после Штокхаузена, и все это в самых причудливых сочетаниях. Так что, не будучи связаны историческим подходом, мы можем передвигаться по временной шкале как угодно.

Начну я, выдергивая из потока фактов, с конца XIX-го века, потому что этот период для музыки и для других искусств уникален. Его особенность в том, что в нем заключен узел, причина, обнаружение и осознание которой поможет понять изменения в искусстве, происходившие на притяжении всего XX века. Надо сказать, что в музыке, в отличие от изобразительных и театральных искусств, всегда была особая основа, заключающаяся в том, что музыка — это самый абстрактный из всех видов искусств. Конечно, можно было сколько угодно подражать в небольших пьесах реальности (например, пьеса «Кукушка» французского клавесиниста Луи Клода Дакена), но путь, по которому пошло развитие музыки, оказался другим — это создание самостоятельных больших произведений, — сонатный цикл, симфонический цикл, где звуки, возможно, в чем-то и «одалживались у реальности», но сами формы были совершенно самостоятельными явлениями. Они, как мне представляется, подмечали законы, по которым существует окружающий мир, но на намного более отстраненном уровне. К концу XIX века в западной музыки была своя особая система (она целиком сформировалась на протяжении нескольких столетий классицизма и романтизма), её использовали практически все композиторы. Это система тональных взаимодействий, или тональности. Она отражала очень много идей, но, прежде всего, идею центра, к которому стремится все окружающее. В тональной системе это тоника, в которую разрешаются все нетонические звуки. Рано или поздно.

В этом заключен если можно так сказать, «месседж» всех сонат и симфоний, а когда это не происходит (автор отклоняется от программы), возникает что-то особенное. Это первое удивление от музыки, которое мне открылось в музыкальной школе, что вот эта самая главная идея может подвергаться сомнению. Например: Шуман, «Любовь поэта» («В сиянии теплых майских дней», окончание песни на зависшей доминанте, без разрешения). Тут же необходимо вспомнить знаменитое вступление к «Тристану и Изольде» Рихарда Вагнера, где выстроена огромная цепочка неразрешающихся аккордов (это энгармонизмы — особые звуковые иллюзии, которые позволяет делать хроматическая система). Таким образом Вагнер создает бесконечные гармонические линии сплошных переходов, постоянный звуковой поток, где гармонические центры ослаблены, они уже не играют своей роли в образовании формы. Старая система почти отменена и «задан вопрос» о том, какой может быть другая, альтернативная система организации музыки? Может ли музыка быть основана на более хаотичных моделях или она нуждается в центре, но другого рода? К этому историческому моменту постепенно у самых разных музыкантов появляется сомнение в обязательности существования тональной системы, которая уже не выдерживает мысли композитора, его нового «месседжа» — именно это, как мне представляется, явилось причиной будущих изменений в музыке XX веке.

Вскоре мы получаем разные «предложения» от композиторов, как реакция на этот «вопрос». Арнольд Шёнберг, продолжая линию поисков Вагнера (у Шёнберга это атональность ранних вещей, она еще больше разрушает идею единого центра), приходит к додекафонии — методу композиции, где меняется само представление о мелодии, фактуре и гармонии. Если говорить современными категориями, Шёнберг выделяет аналог ДНК, которой будет обладать вся сочиняемая музыкальная материя. При этом код (у Шёнберга — звуковысотная серия) может стать основой любой формы, породить любые фактуры, использовать любые ритмы. Шёнберг, условно говоря, отделяет код и материю, предлагает новые методы её создания, порой больше напоминающие арифметические операции. Что важно, этот опыт позволил создавать музыки, полностью избегающие старой тональной системы, но в которых интервальные пропорции (серии) растворены повсеместно, содержатся внутри каждой интонации. По сути, это новый тотальный центр, полностью скрытый в мелодиях и фактурах, но простраивающий собой всё.

Обратимся к еще одной идее, стимулировавшей изменения в искусстве начала XX-го века. До этого, в основном, преобладала модель «переноса», копирования реальности. Вспомним натуралистическую живопись с эпохи Ренессанса до начала XX века. Я называю это «взять у реальности в долг». И тут важнейшим историческим моментом является, с одной стороны, изобретение фотографии, а, с другой, звукозаписи. Воспроизведение реальности, в целом, переходит в другой вид искусства, с новыми технологиями производства. Для художника точность копирования окружающей среды отходит на другой план. Самым главным становится воплощение того, что не может быть передано никаким фотоаппаратом или звукозаписью — обращение к воображаемым, внутренним мирам художника. И, если художник ставит своей задачей изобразить реальность — то скорее взгляд будет искажен его индивидуальной оптикой, слухом, ощущением. То есть, открывается субъективация взгляда и слуха.

Художник может обращаться к теме будущего, которое по сути своей всегда воображаемо. Надо сказать, что этот подход — подход визионеров, фантазеров, существовал очень давно. И в этом смысле футуристы XX-го века при желании могли бы сослаться на многих предшественников. Взять хотя бы Джованни Баттиста Пиранези, с его парящей архитектурой. Или футуристические идеи Леонардо Да Винчи. Футуризм в музыке — это освобождение от мысли, что только определенные звуки могут быть её основой. Пионером на этом пути стал Эдгар Варез, французский композитор, эмигрировавший в Америку. Он предлагает новую систему организации звуков, выстроенную на классификации шумов (а шумы в традиционной академической музыке до него являлись, скорее, браком производства). В его партитуре «Ионизация» для 13 исполнителей на ударных инструментах произведена классификация не по тональному принципу, который, естественно, не имеет смысла в мире шумов. Он обращается к идее культурологической, референсной классификации: у него один тембровый пласт составляют африканские этнические инструменты; другой — звуки театральных шумовых машин; третий — индустриальные звуки и так далее. Эти категории становятся новыми центрами и перифериями, что создает новые условия напряжений и разряжений музыкальной формы.

Совершим прыжок в истории и обратимся к Кшиштофу Пендерецкому, его пьесе «Плач по жертвам Хиросимы» для струнного оркестра. Название сочинения более чем программно. Для создания образа композитор выходит за пределы традиций обращения с инструментами: на обычных струнных инструментах он находит новые исполнительские возможности, прежде всего, расширяющие шумовую палитру. Но это не все, вслед за новыми красками появляется необходимость в создании особых ситуаций организации музыки, особого контакта дирижера и музыкантов. Исполнители, играя каждый свою последовательность шумов, создают шумовые облака звука — соноры. Дирижеру не нужно регулировать деятельность каждого исполнителя. Он контролирует границы звукового облака, его начало и завершение, а как звук организуется внутри него — зависит от состава исполнительских приемов, которые используют музыканты, и от чистой случайности. Также важным является другое, для извлечения шумовых звуков мы должны пересмотреть сам способ игры. Обращение с инструментом обогащается несвойственными ему техниками, по сути, взятыми от других инструментов. Или ещё дальше — мы можем начать рассматривать инструмент как просто объект, предмет с физическими характеристиками, которые могут порождать множество различных звуков. Без оглядки на то, как это делали музыканты в прошлом — инструмент начинается «с чистого листа».

Совершим еще один прыжок, и мы обратимся к использованию уже самых настоящих предметов в качестве музыкальных инструментов. Здесь есть нечто необычное. Мне хочется привести в пример пьесу «Two-Man Orchestra» аргентинского композитора Маурицио Кагеля, это пьеса для двух ударников. В ней, наряду с традиционными ударными инструментами, используется огромное количество бытовых, повседневных предметов. Все они становятся источниками необычных звуков, или, скорее, самых обычных звуков, но в необычной для них ситуации концерта. А теперь мне хотелось бы обратить ваш взгляд на небольшой фильм «The way thing’s go», снятый Петером Фишли и Дэвидом Вайсом в 87-м. В нем авторы работают с бытовыми предметами, с их движениями и цепной реакцией передачи энергий от одного предмета к другому. Это, формально, не относится к музыке. Но сам принцип построения очень близок музыкальному. И тут есть место для удивления. Оказывается, что при такого рода подходе, музыка подошла настолько близко к художественным инсталляциям, к кинематографическому принципу, что на определенной территории они начинают не различаться. В этом фильме идея взята не от музыки, но оказывается, что музыкальным может быть то, как снимается фильм. Здесь само построение формы исходит от организации музыкальных фраз, которые теперь состоят не из звуков, а из движений разных предметов, воздействующих друг на друга. И с предметами здесь обращаются так, что это могло бы стать звуковой пьесой (я имею ввиду, что они порождают огромное количество необычных шумов, тщательно организованных). На этой смежной территории сам автор выбирает, в каком жанре будет его сочинение. Этот фильм — своеобразная грёза, как существовали бы вещи сами по себе, если им предоставить такую возможность. Но идея, в то же время, очень плотно задействует реальность: используются предметы, с которыми многие люди имеют дело каждый день. Из этого наслоения образуется дополнительная реальность, мета или сюрреальность.

Именно шумовое искусство максимально остро поставило вопрос о радикально иных системах организации музыки. Первоначально к этому пути подключился американский композитор Джон Кейдж. Он в сороковые годы делает много опытов с ударными инструментами. Сочиняет свой новый инструмент на основе фортепиано — «подготовленный рояль». Но дальше Кейдж совершает поворот в мышлении, который и для него, и для многих других музыкантов открывает новый горизонт. Он идет дальше в вопросе, какой может быть система организации музыки, меняет его постановку кардинально. И это еще одна удивительная вещь. В этот период Кейдж увлекается восточной философией, и под её влиянием формулирует новые подходы к музыке. Он говорит очень простую — в принципе, обескураживающее простую вещь. Его вопрос: только ли музыка — это звуки скрипки, звуки рояля, вокала, и так далее? А звук машины, проезжающей под окнами концертного зала? А звук разбивающегося дома стакана? Звук улицы? Почему мы называем музыкой что-то одно и отказываем в этом праве чему-то другому? Кейдж открывает совершенно поразительную вещь. Что мера этих вещей лежит не в них самих (свойства не имманентны вещи). Мы называем музыкой нечто не потому, что это написано в определенной форме, а потому что мы её таковой воспринимаем. В случае пьесы, у нас есть композитор, который отобрал вот эти конкретные звуки в таком порядке и сказал, что это музыка. А если есть такой композитор, который услышал звуки среды (или бытовые, окружающие нас звуки) не как хаотичный набор, а как звуки выстроенные в определенной системе? Пусть мы и не можем сказать (или можем только частично сказать), кто и зачем их так выстроил?

Кейдж сочиняет свое, наверное, самое знаменитое произведение «4’33″», это четыре минуты тридцать три секунды вслушивания в окружающую реальность в концертной обстановке. Эта идея была настолько странной для людей, что многие сочли себя обманутыми Кейджем. Можно задать вопрос, в чем же здесь роль художника? Ведь каждый из нас с рождения слышит все эти звуки, просто не отдает себе отчета, что это можно воспринять как музыку. Это и есть ответ —художник указывает на эту совершенно очевидную возможность. Она настолько проста, что люди, столкнувшись с ней в первый раз, часто не понимают, о чем здесь идет речь, как можно реальность вокруг себя тотально воспринимать с точки зрения музыкально организованных событий таким образом. Что делает Кейдж дальше? Он начинает в своих вещах использовать законы случайности, которые на самом то деле и составляют основу «музыки окружающей среды», о которой мы с вами говорим. С их помощью Кейдж пишет пьесы для обычных инструментов, для исполнителей в концертной ситуации. Помните, в начале мы говорили, что художник «одалживает у реальности» её части, чтобы отразить их в искусстве? Вот и Кейдж одалживает у реальности, но не какие-то внешние свойства, он одалживает самое странное и непонятное с точки зрения того, как организованы процессы во Вселенной. Законы случайного. Линия Кейджа открывает мощнейший творческий поток, который сейчас назван концептуализмом в музыке.

Для некоторых музыкантов границей того, где заканчивается музыка является область, где заканчивается звуковые процессы. Дальше что-то другое, уже немузыкальное. Развитие здесь осуществляется в расширении и освоении новых звуковых практик, совершенствования техник игры, техник владения электронным звуком. Примером усложнения культуры по данному типу развития можно привести английского композитора Брайана Фёрнихоу, его цикл для голоса и ансамбля «Трансцендентальные этюды».

И вторая позиция — мы понимаем, что, по сути, областью видения художника может быть не только звук, но и вся окружающая среда. В шестидесятые годы, параллельно с опытами Кейджа, музыкантами, даже с ним не связанными, разрабатывается возможность играть музыку в живом режиме. Музыку без составления предварительной партитуры, находясь в ситуации здесь и сейчас.

Опять же, здесь музыкант снова может одалживать у реальности тот самый момент случайно происходящего, как бы играя с ним дуэтом. И, что ещё более важно, играя, если это происходит в ансамбле, с другим человеческим сознанием.

Композитор — это тот, кто создаёт свою вселенную. Так представьте себе, что два человека со своими вселенными вступают в абстрагированный диалог через музыку. Здесь снова музыка и другие искусства сплетаются воедино. Приведу здесь два примера — видеозапись импровизации двух трубачей Питера Эванса и Нэйта Вули, и видеозапись танцевального перформанса Мег Стюарт и Филиппа Гехмахера «Maybe forever». В обоих случаях у перформеров нет точной партитуры, они слышат и чувствуют друг друга, совместно «угадывая» форму рождающегося здесь и сейчас сочинения.

В музыке XX-го века мы можем проследить переход от отображения художником объективированной реальности к остро индивидуальному её восприятию; к созданию композитором новых систем организации музыки; к включению самых разных звуков и шумов в процесс сочинения, как неотъемлемой части музыки; к постановке вопроса о сущности музыки, или скажем так, о сущности композиторской музыки и её границах; к продолжению пути усложнения музыки и поиска её новых языковых систем; к открытию концептуального поля в музыке; к предложению нового типа авторства, которое распределено между всеми участниками — музыки импровизационной.

Я не раскрыл множество самых разных подробностей. Но, с другой стороны, я выхватил своим вниманием только некоторые, самые удивительные для меня вещи.

1. Бавильский Д. До востребования. Беседы с современными композиторами. http://limbakh.ru/2369

2. Кейдж Д. Тишина. Лекции и статьи. https://www.ozon.ru/context/detail/id/19487359/

3. Манулкина О. От Айвза до Адамса. Американская музыка ХХ века. https://www.ozon.ru/context/detail/id/5522265/

4. Росс А. Дальше — шум. Слушая ХХ век. https://www.ozon.ru/context/detail/id/10781236/

5. Туп Д. Искусство звука, или Навязчивая погода. https://www.labirint.ru/books/268827/

![21- Cornelius Cardew, Treatise [page 3]_480](http://o-glavnom.rosizo.ru/wp-content/uploads/2016/09/21-Cornelius-Cardew-Treatise-page-3_480.jpg)